FOCUS : Les trois leçons du Covid qui incitent à revoir notre enseignement

Liens d'intérêt L'auteur déclare ne pas avoir de conflit d'intérêt à déclarer en rapport avec cet article.

Derniers ouvrages publiés : Urgence sanitaire. (Editions Robert Laffont, 2020). Maladie de Lyme. Réalité ou Imposture.(2021). Sexe. Les nouveaux dangers. (2022), les deux derniers titres publiés chez Bouquins/Document.

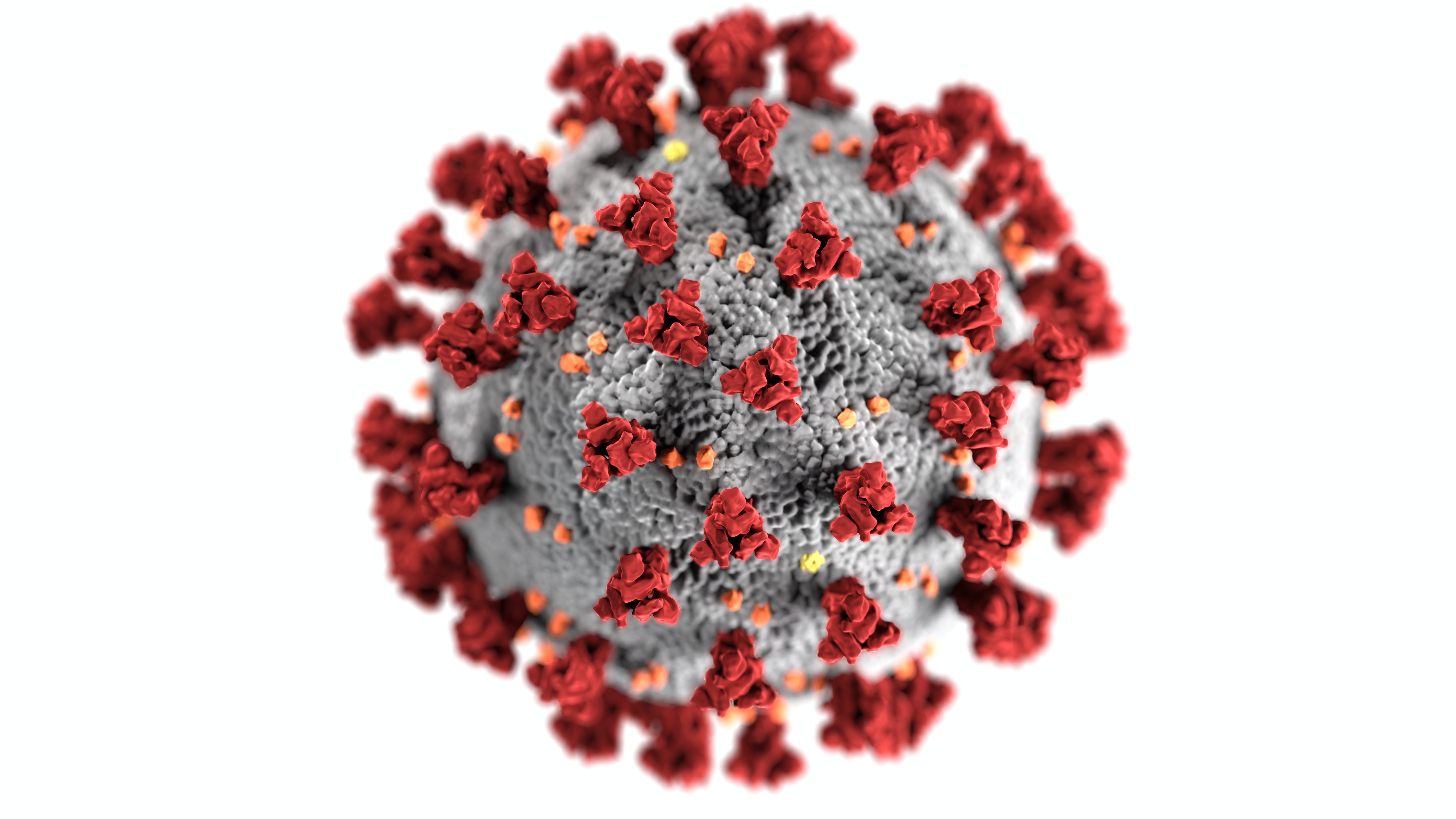

L'histoire de la Covid-19 confirme des avancées décisives dans la lutte contre les maladies infectieuses : reconnaissance rapide de l'épidémie, mobilisation extrême du personnel soignant, apprentissage épidémiologique citoyen (masques, distanciation sociale, isolement, confinement), échange international d'informations, identification rapide de l'agent pathogène, progrès du diagnostic virologique (grâce aux techniques de biologie moléculaire), mise à disposition générale des tests antigéniques rapides, développement stratosphérique de vaccins adaptés, distribution à large échelle (dans les pays riches) de ces vaccins, et arrivée des antiviraux. Mais on apprend plus de ses échecs que de ses succès. Ce n'est néanmoins pas le bon article à lire pour revenir sur tous les échecs de la gestion de la crise Covid. Pour se faire, on peut se référer au rapport de la commission sénatoriale publié en février 2023 [1]. Beaucoup de ses échecs se rapportent au manque d'anticipation. Et il est intéressant de se demander en quoi cela nous implique, en tant que médecins, et enseignants, quand nous sommes aussi universitaires. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire du Covid pour améliorer notre pratique, et notre enseignement ? J'en vois trois.

Enseigner l'histoire de la médecine

L'histoire se répète. Ce n'est pas nouveau. Cela semble être le cas depuis Thucydide (460-395/400 av. J.-C.) qui le premier a énoncé « L'histoire est un perpétuel recommencement». Tous les historiens ne partagent pas cet avis. Mais il est vrai que les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'histoire de la Covid-19 avait déjà, à peu de choses près, été écrite et on s'y est très peu référé. Pourtant nous n'en étions pas à notre premier coronavirus (CoV) humain, mais au 7e [2]. La Covid-19 avait été précédée du MERS (endémique dans la péninsule Arabique), et du SARS (le seul CoV à avoir disparu) apparus depuis le début du XXIe siècle. Ils étaient venus s'ajouter à quatre autres CoV circulant parmi nous depuis longtemps, dont le petit dernier, le CoV OC 43. Le SARS-CoV-2 est maintenant en train de rejoindre les 4 autres CoV avec lesquels nous vivons en bonne intelligence depuis des siècles ou des décennies. Le CoV OC 43 est très certainement arrivé en 1889 [3-5]. La maladresse initiale a été d'appeler « grippe russe » l'épidémie qui a résulté de sa diffusion. Et aujourd'hui il est difficile de revenir en arrière. En l'absence de preuve formelle (du fait de la fragilité des virus à ARN non rétroviral), il s'agit d'un faisceau d'arguments qui pointent l'origine de cette « grippe russe » vers le CoV OC 43. Le principal est virologique. L'horloge moléculaire de la virologie moderne fait remonter l'apparition de ce CoV aux années 1880-1890. Les similitudes de la présentation clinique sont également troublantes. Et les concordance épidémiologiques viennent s'y ajouter. La grippe dite russe est apparue en novembre 1889, avec une première flambée épidémique à Saint-Pétersbourg, suivie rapidement d'une diffusion à l'ensemble des pays de la planète au cours de l'année 1890[3-5]. Les vagues épidémiques étaient brutales et courtes (durant quelques semaines), et ont récidivé au cours des quatre années suivantes. La « grippe russe » a provoqué le décès de plus d'un million de personnes pour une population d'environ 1,5 milliard d'habitants. La dissémination suivait le trajet des voies de transport, lignes de chemin de fer et bateaux à vapeur. Aujourd'hui, l'avion a remplacé le chemin de fer et les bateaux à vapeur. Le virus a tout simplement circulé plus rapidement. La France avait été très atteinte pendant l'hiver 1889-1890. L'épidémie y a touché le petit personnel, employé des Grands Magasins, des musées, des ports, des compagnies de chemins de fer et maritimes, résultat des contacts avec des voyageurs infectés. Les personnes atteintes étaient principalement les personnes âgées ou avec une comorbidité, et les réinfections étaient possibles. Les établissements scolaires ont été fermés, le service postal paralysé, les hôpitaux saturés, les entreprises de pompes funèbres débordées[2]. C'est sur tous ces éléments historiques que l'on aurait pu anticiper la sévérité initiale de la maladie, la gravité du premier impact, la durée présumée de l'épidémie (4-5 ans), et ses modalités évolutives (une dizaine de vagues successives), tandis que l'existence des super contaminations avait déjà été relevée avec le SARS, et le MERS au cours de l'épidémie en Corée du sud[3].

Apprendre les troubles somatiques fonctionnels

L'histoire se répète, une fois encore en maladies infectieuses, avec le Covid long. Après le Lyme chronique (à sérologie négative et résistant aux antibiotiques), le Covid long ? Deux syndromes où l'on cherche une explication infectieuse ou immunologique, selon la spécialité d'origine, a quelque chose de très banal : les troubles somatiques fonctionnels (TSF) ou syndrome de détresse corporelle pour reprendre l'expression de l'OMS qui m'apparait mieux adaptée, car la détresse des patients est grande[6]. Je suis malheureux, à un an de la retraite de constater l'ignorance de certains collègues. De fait, beaucoup d'entre nous sont incapables de reconnaitre cette détresse, mais pour une raison très simple : cela ne nous a pas été enseigné. Pourtant les TSF sont à l'origine d'environ 30 % des consultations médicales[7]. Pour le Covid long, l'incidence des symptômes persistants est estimée à environ 7 %, à 6 mois. Elle est plus élevée chez les femmes et en cas de symptômes initiaux nombreux[8]. Dans notre expérience du Covid long, biaisée par un recrutement de dernier recours, il s'agit de troubles somatiques fonctionnels (TSF) dans les trois-quarts des cas : 96 % des patients ne présentent ni signe clinique objectif, ni anomalie aux (nombreux) examens complémentaires pratiqués, une anxiété est retrouvée chez 22 %, une dépression chez 32 %, et finalement le diagnostic (non exclusif) de TSF est retenu chez 76 % des patients[9]. Les symptômes les plus fréquents sont la fatigue, l'essoufflement, les douleurs diverses, et les troubles cognitifs. Le retentissement fonctionnel est souvent important, contrastant avec la normalité de l'examen clinique et des examens complémentaires de routine, caractéristique des TSF[10,11]. Comme rappelé récemment dans ce même journal par des spécialistes, le constat est amer[12]. Malgré la grande fréquence des TSF et une littérature scientifique abondante, issue notamment des sciences cognitives, il persiste parmi nous une méconnaissance (cela varie selon les spécialités) des TSF, et surtout des mécanismes cognitifs et comportementaux à l'origine des symptômes en l'absence de toute lésion de l'organe présumé symptomatique. Cette ignorance n'aide pas les malades. Qui sont appelés à augmenter car cette détresse corporelle est souvent connectée à une souffrance individuelle, affective ou économique, dans un contexte de souffrance globale, d'angoisse climatique ou écologique. En effet, nous formons nos étudiants à la pathologie somatique, à la pathologie psychiatrique, mais pas à la médecine psychosomatique. Pourtant cette détresse corporelle relève rarement des spécialités d'organe. Les malades doivent être pris en charge par des médecins formés à la détresse corporelle. Cette spécialité (psychosomatique) n'est pas enseignée en France. Plus ennuyeux encore, il existe très peu de spécialistes qui se partagent entre médecine interne et psychiatrie. Ils sont très sollicités et surchargés. On manque de psychiatres, et les internistes sont trop peu intéressés, dans leur ensemble. Quant aux infectiologues, ils ne sont pas dans leur domaine de compétence présumée. Je reprends la conclusion d'un article récent paru dans ce journal pour clore ce chapitre[6]. « Mieux prendre en charge les milliers de patients en errance avec leur souffrance est un vaste chantier dont doivent s'emparer les autorités politiques et universitaires. Les politiques doivent s'affranchir du lobbying des associations. La détresse corporelle ne rentre pas dans les cases de la tarification à l'activité. Elle ne répond pas aux codes actuels de la relation médecin-malade où la technique a effacé l'humanisme. Il faut reconnaitre l'existence de la pathologie fonctionnelle, et créer des centres de prise en charge dédiés. Quant aux universitaires, ils doivent enseigner cette spécialité, pour mieux former les futurs médecins à aider ces patients aussi difficiles pour nous qu'ils sont malheureux ».

Retrouver le gout de la médecine

La Covid-19 nous a confirmés que les personnels soignants, mobilisés au lit du malade, n'avaient pas le temps d'écrire : ce sont les «chercheurs en pyjamas», qui ne pouvaient plus accéder à leurs laboratoires, qui en ont profité pour écrire[13]. Les cliniciens s'en trouvent dévalorisés quand les promotions sont seulement basées sur les résultats de la recherche. Les dérives de la science au temps du Covid doivent nous faire réfléchir au-delà de ce simple constat. Et je vais revêtir ma casquette d'ancien membre du Conseil National des Universités (CNU) à cette occasion. Elles nous obligent à reconsidérer l'importance du dogme «Publish or perish» qui fait les carrières universitaires des anglo-saxons depuis longtemps, et les nôtres depuis quelques temps. L'obtention des « grant » (bourse de recherche) suit. Pour répondre à ces deux demandes, nous formons, selon moi et vu avec 40 ans de recul, de plus en plus de chercheurs et de moins en moins de médecins. Et ce sont ces mêmes chercheurs, devenus universitaires, qui vont faire l'enseignement des futurs médecins ? qui n'iront plus jamais peupler les déserts médicaux, même le temps d'une pige d'un an. Et si en plus les chercheurs sont sélectionnés sur des critères foireux… Je ne reviens pas en détail sur les multiples dérives de la science au temps de la Covid-19[14]. Je rappelle l'inflation (des centaines de milliers) d'articles dont peu contenait de nouvelles connaissances scientifiques, les pratiques douteuses en recherche (non-respect des règles éthiques, publication dans des revues d'auto-promotion, auteurs aux mains sales). Les éditeurs et responsables universitaires ne sont pas en reste. Les premiers ne se précipitent pas sur la rétractation d'articles publiés dans leur revue. Un rédacteur en chef de revue se devrait pourtant de rétracter un article quand il existe des preuves de fraudes ou d'erreurs. Et la faible réaction des tutelles universitaires, en général, pour diminuer la malscience a été considérée comme « étant à la limite de la complicité »[15]. Il faut dire que les papiers avec des erreurs ne nuisent pas au facteur d'impact. Au contraire les mauvais articles sont cités pour dire qu'ils sont mauvais. Le premier article de l'IHU de Marseille, sans données cliniques, supposant l'efficacité d'un traitement de la COVID-19 a été cité plus de 5 000 fois mais je ne le citerai pas pour éviter de contribuer à la notoriété usurpée des différents acteurs (auteurs de l'article, rédacteurs en chef, éditeur du journal). Et pourtant nos professeurs sont de plus en plus choisis selon de tels critères. Le système est donc manifestement devenu pervers avec ses indicateurs trop facilement manipulables (« Impact facteur » pour la revue, « Index de notoriété » pour le chercheur, « points SIGAPS » pour les sous) et la dérive associée (« Publish or perish ») entretenue par nos autorités universitaires qui ne promeuvent plus que des chercheurs sauf dans les disciplines publiques sinistrées. Pour conclure, il est notoire que l'enseignement de nos étudiants est de plus en plus déconnecté de la réalité du métier du médecin, non seulement au sens humaniste du terme, mais aussi sur le plan des pathologies qu'il aura à gérer. Nous en avons finalement eu une confirmation supplémentaire avec l'épidémie de Covid-19. Il faut souhaiter que les choses évoluent dans un sens plus favorable aux sciences humaines en médecine. Nous y gagnerons des psychiatres, des psychosomaticiens, des historiens, des géographes, des philosophes, et des sociologues. Et nous serons peut-être mieux armés pour affronter les futures épidémies de maladies infectieuses, et de détresse corporelle.